四百多年前葡萄牙人踏足澳門後,帶來西方的天主教文化,興建了多座教堂和修道院,為小城留下珍貴的文化遺產。每座教堂有著其獨特的建築風格和精緻典雅的裝飾,並蘊藏著豐富的文化藝術故事。澳門的教堂亦成了激發畫家們創作靈感的題材。我們在欣賞這些水彩畫作時,不妨來探索澳門教堂的故事,感受小城的文化魅力。

這次赴葡展出的“沐光而行──澳門藝術博物館藏濠江風景水彩畫展”轉眼進入尾聲,展品呈現了南歐建築與嶺南屋舍交錯相融的澳門特有風景,為里斯本的觀眾帶來親切感和美好想像。

-----------------------------------------------

【沐光而行──澳門藝術博物館藏濠江風景水彩畫展】

主辦單位:澳門特別行政區政府文化局 葡萄牙科學、技術與高等教育部澳門科學文化中心

承辦單位:澳門藝術博物館

展覽日期:即日起至2023年8月11日

開放時間:周二至周五上午10時至下午5時30分,免費入場

展覽地點:葡萄牙里斯本澳門科學文化中心,Centro Científico e Cultural de Macau, Rua da Junqueira, nº 30, 1300-343 Lisboa, Portugal

網頁:www.MAM.gov.mo

無論是探索澳門的歷史文化,還是尋找創作靈感,這些教堂都是不容錯過的寶藏。

聖保祿學院天主之母教堂於1602年開始修建。1835年,一場大火燒毀了聖保祿學院及其附屬的教堂,僅剩下教堂的正面前壁、大部分地基以及教堂前的石階。自此之後,“大三巴牌坊”便成為澳門的地標。“三巴”是葡文“聖保祿”(São Paulo)的譯音,本地人因教堂前壁形似中國傳統牌坊,將之稱為“大三巴牌坊”。

今天再看這幅上世紀八十年代的作品,“大三巴牌坊”景色依舊,旁邊的民居、小食攤、廣告牌、舊式路燈等已消失於歲月中。

_____

聖保祿教堂前壁遺跡

甘長齡 (1911 – 1991)

紙本水彩

28 x 37.4 cm

1982

聖奧斯定堂是一座位於澳門崗頂前地的敎堂,由西班牙奧斯定會修士於1591年創建。教堂最初的建築非常簡陋,教士們只能用木板及蒲葵葉來覆蓋屋頂以遮擋風雨;當大風吹來,蒲葵葉隨風飛揚,華人覺得這情景像龍鬚豎起,就稱教堂作“龍鬚廟”,後又以粵音轉稱“龍嵩廟”。教堂於1874年重修後,形成今天的規模。教堂立面簡樸,採用歐洲文藝復興時代的古典式構圖。

此畫用明快的筆觸繪畫立面,對卷渦形裝飾和頂部神龕亦有簡明的描繪。

____

澳門聖奧斯定堂

戴多富 (1935 – 2008)

紙本水彩

19.1 x 27.5 cm

1950

望德堂坊為本澳文物清單內已評定的建築群,區內一整片樓高兩層、風格統一的南歐式建築群,具濃厚歷史文化氣息和南歐風情。此區的望德聖母堂至今已有四百多年歷史,是澳門教區第一座主教座堂,教堂前地保留著一個石製十字架,該十字架迄今已逾三百餘年歷史。

畫家作畫視角是從望德堂鐘樓前望向瘋堂斜巷,從另一角度見證望德堂坊的變遷。

_____

望德堂坊

黎鷹 (1949 – )

紙本水彩

37 x 56 cm

2004

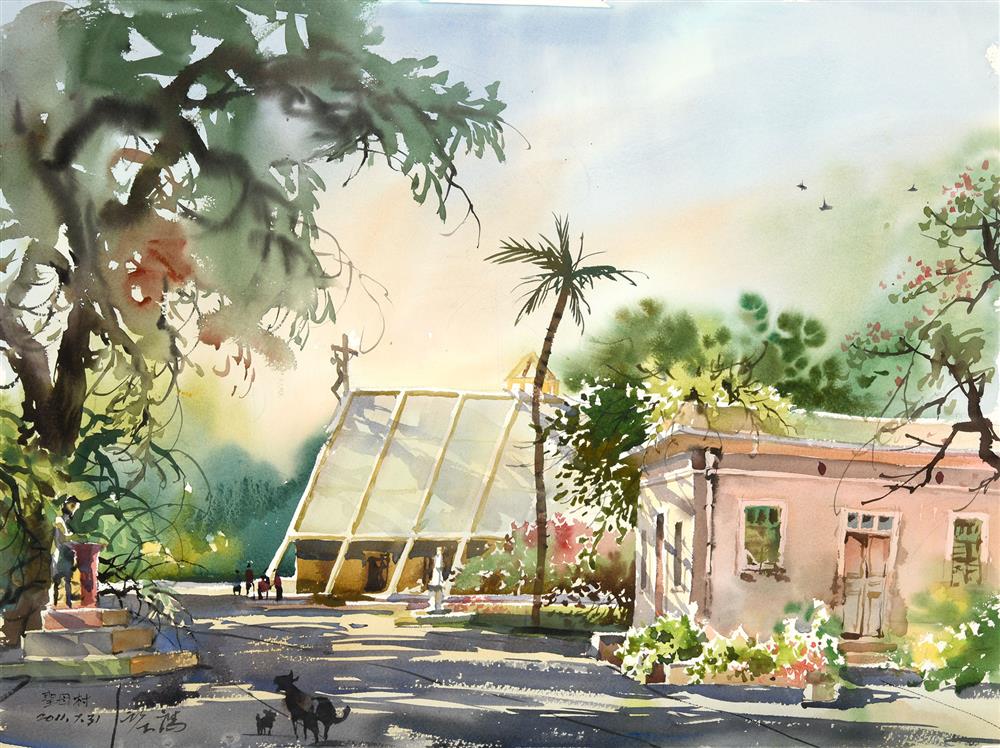

路環九澳七苦聖母小堂建於1966年,為九澳居民,包括治療麻瘋病人的家庭及附近居民而興建。建築具有強烈的現代幾何設計語言,平面為矩形,立面呈三角形。

畫家高超的水彩技巧,令沐浴在陽光中的教堂洋溢清新宜人的氣息。

____

路環聖母院

黎鷹 (1949 – )

紙本水彩

54 x 74 cm

2011

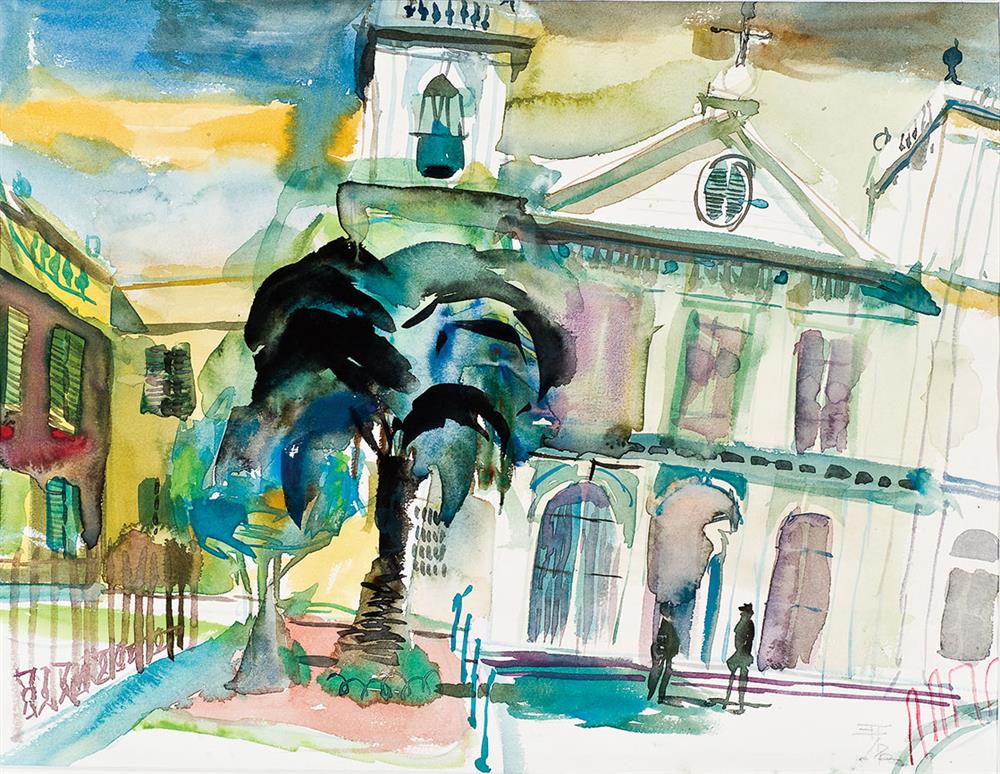

主教座堂又名“望人寺”或“大廟”,是天主教澳門教區主教堂,1874年,教堂遭受嚴重的颶風破壞,經過多次修繕後於1937年再度重建,採用鋼筋混凝土結構。

畫家採用傾斜的構圖,靈動活潑,不拘一格。

_____

主教座堂 (大堂)

吳衛鳴 (1958 – )

紙本水彩

32 x 40.9 cm

1993

現正於葡萄牙里斯本澳門科學文化中心展出“沐光而行──澳門藝術博物館藏濠江風景水彩畫展”,以17位澳門藝術家創作的共50件藝博館館藏水彩風景畫,多角度呈現上世紀七十年代至今的澳門水彩畫創作面貌,以及變遷中的澳門城市景觀和百姓生活。展覽詳情可瀏覽藝博館網頁www.MAM.gov.mo 。